電動SIG SG552

ここからはバーストユニットの移動です。

| 3.バーストユニットの移動 |

|---|

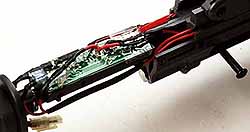

ロアハンドガードを外すとこの様になっています。 ノーマルでは左下側にバーストコントロールユニット・右側面にヒューズボックスとなっていますが、当然ノーマルのままではどうしようもないのでダウンサウジング&移動してあげます。  バーストユニットでの一番大きな改修は基盤の表から出ている4本の配線(一番細い線は除きます)を裏側から生やす所です。

バーストユニットでの一番大きな改修は基盤の表から出ている4本の配線(一番細い線は除きます)を裏側から生やす所です。基盤の表裏のどの位置からどのコードが生えているのかをよく確かめた上で1本づつハンダごてで配線を抜き取って行きます。この時に基盤上のパターンを剥がしてしまわないように注意が必要です。 配線を抜き取ってしまったら同じ穴の裏側に同じコードを取り付けて行きます。取り外した配線に付いた余計なハンダを取りさらってから慎重にハンダ付けして行きます。 ハンダが多すぎたりすると基盤上でショートしたりしますのでここも慎重に作業を進めて下さい。  基盤上の改修と共にバーストユニットボックスをアウターバレルに取り付けます。

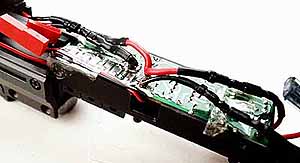

基盤上の改修と共にバーストユニットボックスをアウターバレルに取り付けます。バーストユニットボックスを、バレル下部・目一杯フレームに近い場所に固定します。バーストユニットボックス内側より、アウターバレルの向かって、1.6mm程の穴を開け、2mmのタッピングビスで固定します。 但し、アウターバレル内側にはインナーバレルが通るのでネジの長さは3.5mm程に切っておきます。 実際にはネジ止めしなくとも、強力な両面テープなどでアウターバレルに固定する方法もあります。こちらの方がネジの頭等によるショート事故が無い分安心かも知れませんね。  配線部分のアップです。。配線の取り回しや、ハンダ付けの様子がお判りでしょうか?

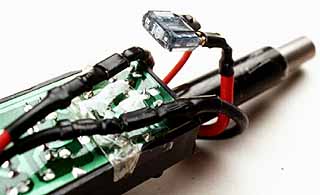

配線部分のアップです。。配線の取り回しや、ハンダ付けの様子がお判りでしょうか?コードのコネクターは銃本体・バーストユニット側共に小さいギボシ端子に変更しておきます。その時に場所を合わせてコードの長さがぎりぎりになるように調整しておきます。 細い線はそのまま切らずに使用します。この様なハンダ作業が得意な方は配線を切り詰めてスッキリさせても良いと思いますが、私は割と苦手なのでコードを押し込むことにしました。 基盤の裏側と言え、当然金属部分が接触するとショーとしますので、コードのコネクト部分には絶縁の為にセロテープを貼って有ります。ここの絶縁はこんなもんでも十分の様です。  ヒューズです。ノーマルのバカでかいヒューズは当然破棄し、車用のヒューズを使用します。

ヒューズです。ノーマルのバカでかいヒューズは当然破棄し、車用のヒューズを使用します。今回使用したヒューズは普通の車用の物より一回り小さいようです(私は車のこと詳しくないので今はこれが標準なのかも知れませんが・・・)。 そのヒューズの足の部分を少しだけ削って、小さなギボシ(電動ガンのモーターの端子にはめるヤツです)がはまるようにしてしまうと、ヒューズの部分の体積が劇的に減少します。 これで有れば、ヒューズの供給も問題なく、しかも他の「短小化カスタム」の時もスペース的に省略していたヒューズを実装できるようになります。 |

| 4.ハンドガードの加工 |

|---|

ハンドガードはSG550の物をほぼ半分の長さに切ってしまうことから始めます。切り取るのは側面の幅5mm程の溝を後ろから数えて12個目の溝の真ん中位で切ります。丁度、アッパーハンドガードの後ろ側の放熱口が1cmほど残る感じになります。

ハンドガードはSG550の物をほぼ半分の長さに切ってしまうことから始めます。切り取るのは側面の幅5mm程の溝を後ろから数えて12個目の溝の真ん中位で切ります。丁度、アッパーハンドガードの後ろ側の放熱口が1cmほど残る感じになります。その様にして切り詰めたハンドガードの上側に直径10〜11mmの穴を左右5個づつ開けて行きます。 この時にデザイン的なポイントになる所なので、そこそこ正確に穴が並ばないと結構あらが目立ちます。上の3つの穴を先に開けてから下の穴を開けるようにした方が失敗が少ないと思われます。 また、いきなり10mm位の穴を開けるのではなく、6mm程度で下穴を開けた後にリーマーなどで穴を広げていった方がきれいに穴が揃うと思われます。  おっと、穴を開ける前に大事な加工が残っていました。

おっと、穴を開ける前に大事な加工が残っていました。実際にバッテリーを乗せてみて、ロア・アッパー両ハンドガードをはめてみて下さい。やってみるとホンの少しだけハンドガード内部にバッテリーや、バーストユニットが当たってしまって両ハンドガード共にはまらないと思います。 そこで、リューター若しくは電動ドリルにてハンドガード内側・バッテリーやバーストユニットと干渉する部分をひたすら削って行きます。 ハンドガードのABSの肉厚が結構あるので恐がらずにガンガン行きましょう。 削るときに押さえている方の手の指を、削っている部分の裏側に置くことでビットの先の微妙な感覚が伝わってきます。それを感じながら決して穴を開けないように、しかし十分なクリアランスを取れるように削って下さい。 もし削りすぎて透けるほどに成ってしまったら迷わず、裏側からプラリペアで肉盛りして事なきを得ましょう。 私の作例では、ロアハンドガードの方は、少し削るだけで十分バーストユニットをよけることが出来ました。特に配線が邪魔だったみたいです。 アッパーの方はかなり薄く削り込んでいます。特にバッテリーが当たる左側面と、右上方は薄いです。初めは透けるほどでした。その内、そこまで削らなくとも良いことが分かって(フロントサイト基部を削り込むことで余裕が生まれました)少しプラリペアで肉盛りして透けないくらいの肉厚にしました。 |

電動SIG SG552 Vol.2はここまで。

その次の「電動SIG SG552 Vol.3」に進む方はこちら。戻って「電動SIG SG552 Vol.1」に行く方はこちら。

取りあえず「GUN SMITH」のHOMEに戻りたい方はこちら。

HOME/C/Plus BBS/Free-Market R/WARNING/COSTOM/TUNING/FRENDS

TOOLS/OLDTIME/INTRO/TOYGUN FAQ/TRAVEL/LINK/DIARY/SHOP/MAIL